邓仕琴 编译

【文献来源】Victor Agadjanian, “Exclusion, Violence, and Optimism: Ethnic Divides in Kyrgyzstan,”Ethnicities Studies: Ethnicities, Vol.20, No.3, 2020, pp.457-480.

一、引言

随着苏联解体及新的政治精英及其外国盟友植入西式民主和市场经济的企图而来的是不同族裔之间的紧张局势,有时还伴随有大规模族群冲突。族裔关系紧张是带来一系列政治灾难的重要因素之一,即便这种紧张关系没有直接转化为社会对抗,但也在社会产生强烈而深刻的影响。在本文中,作者试图将有关欧亚国家建设的文献与更广泛的关于族裔认同、排斥和暴力联系起来。作者使用吉尔吉斯斯坦的调查数据,来考察在这种新的民族归属现实中的族裔以及跨区域分歧的影响。具体而言,作者将社会定位、特征和经历不同的少数族裔与该国多数族裔以及分布在不同区域的多数族裔进行比较,涉及四类相互关联的结果:一是对族裔关系现状和未来趋势的看法;二是对自己族裔的期望;三是对未来经济状况的评估;四是移民倾向。

二、文献梳理

首先,族裔关系紧张是过去一个世纪许多政治灾难的重要诱发因素。即使族裔紧张关系没有转化为公开的对抗,它们也会对社会产生强烈而深刻的影响。族裔紧张关系和冲突通常根源于国家支持的经济、政治或文化层面的歧视以及对少数族裔的排斥,而且这种对少数族裔的歧视和排斥在许多现代多族裔国家中是普遍存在的。其次,在特定的政治背景下,族裔多样性有相当大的可能性会导致族裔冲突,少数族裔的权利往往被系统地忽视或滥用。族裔间冲突的可能性因过去的族裔之间所发生的暴力经历而进一步增加,各种跨领域的分裂(如宗教或领土性质的分裂)可能混淆或取代族裔界限和忠诚,甚至缓和族裔间的紧张关系。苏联加盟共和国的多种族裔构成成为族裔不满、紧张和对抗的“沃土”。然而,苏联的政治体系通过强加主体民族意识形态和压制不同族裔之间的政治动员,设法缓和并遏制了不同族裔之间的紧张局势。最后少数族裔移民去往其它国家是对歧视、排斥和暴力威胁的回应。新的族裔紧张关系以及由此产生的冲突或退出策略是欧亚国家建设进程的一部分,这反映了新的等级观念的形成。

三、提出假设

作者首先着眼于个人如何评估族裔间关系的现状和未来趋势以及自身所属族裔的前景,提出了几组假设:在吉尔吉斯斯坦,与吉尔吉斯族相比,乌兹别克族对族裔间关系的现状及其未来前景的评估不太乐观(假设1a)。与吉尔吉斯斯坦北部相比,南部的吉尔吉斯人(其中许多人目睹了或者参与了乌兹别克族与吉尔吉斯族的冲突)对当前和未来族裔关系的状况不那么乐观(假设1b)。吉尔吉斯人(不论地区差异)与所有少数族裔相比,将更有可能期待族裔状况有所改善(假设1c)。

作者考察的第二组结果是对国家、社区和家庭层面经济状况未来趋势的看法。他假设吉尔吉斯人比所有的少数族裔更有可能在上述三个层面上取得进步(假设2a)。在少数族裔群体中,欧洲裔对经济前景最不乐观(假设2b)。作者预计,受访者对于吉尔吉斯斯坦北部的经济前景应该比南部更乐观,因为吉尔吉斯斯坦北部是该国经济更发达的地区,也因为他们可能认为由北方部族控制的政府更满足他们的需求(假设2c)。

最后,作者检验了不同族裔民众从吉尔吉斯斯坦向其他国家移民的倾向。需要注意的是,移民倾向在这里不是作为实际移民情况的预测指标,而是作为国家归属的额外指标。作者假设,与不分地区的吉尔吉斯人相比,所有少数族裔成员应该更倾向于向国外移民(假设3a)。移民倾向在欧洲裔民众中尤其强烈(假设3b)。与此同时,由于移民意图可能反映出对吉尔吉斯斯坦未来的预期,作者预计无论是一般的多数族裔与少数族裔的分歧还是欧洲裔显著的移民倾向,都将通过对自身所属的族裔和国家经济发展前景的评估来进行调节(假设3c)。

四、数据和方法

作者使用了2011年(在吉尔吉斯南部爆发大规模族群冲突后不久)在吉尔吉斯斯坦进行的包含2032名18-49岁成年人的全国代表性家庭调查数据。该调查采用双阶段分层抽样,以确保样本的代表性。在第一阶段,按人口比例从农村地区和城市地区抽出102个地区作为样本。在第二阶段,从每个作为样本的地区中随机选择20个家庭。在每个选定的家庭中,随机选择一名目标年龄范围的成年居民。在可行的情况下,用吉尔吉斯语、乌兹别克语或俄语之一对其进行访谈。为了测试关于乐观评估和期望的假设,作者设置了虚拟变量,若受访者对所属族裔前景的判断为乐观态度取值为1,否则取值为0。

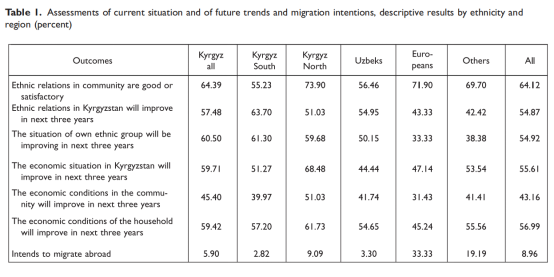

在所有关于未来的评估中,吉尔吉斯人内部存在显著的地区差异:对于吉尔吉斯斯坦整体未来的经济发展以及地区经济状况的改善,南方人也明显不如北方人乐观。乌兹别克人向国外移民的倾向非常低,北部吉尔吉斯人比南部吉尔吉斯人更倾向于离开这个国家。

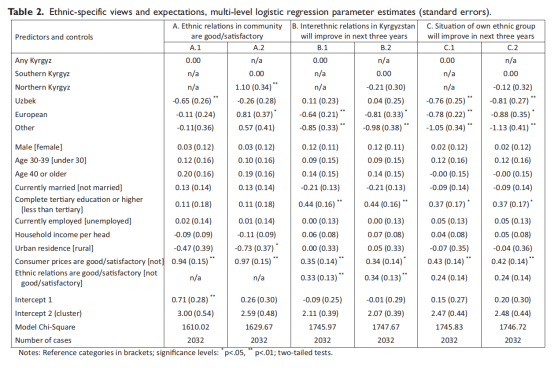

乌兹别克族人认为族裔之间关系良好或令人满意的几率只有吉尔吉斯族人的一半左右,这支持假设1a。与吉尔吉斯族相比,乌兹别克族对族裔间关系的现状及其未来前景的评估不太乐观。

表3显示了在国家、社区和家庭三个不同的层面上经济状况的预期改善:吉尔吉斯斯坦北部的吉尔吉斯人具有更强的对于宏观经济发展状况的乐观预期,这一点与南部的吉尔吉斯人有很大的不同。这些结果支持了假设2c,即北部吉尔吉斯人比南部吉尔吉斯人对经济前景更加乐观。

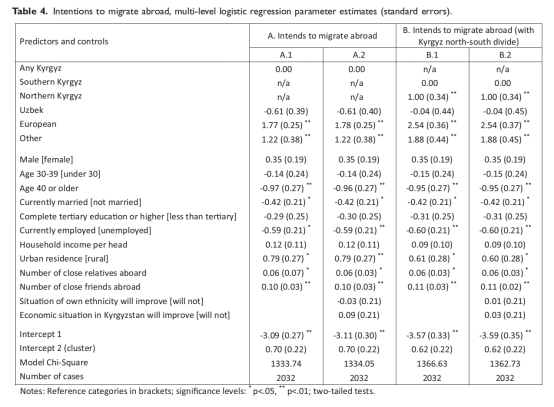

如表4所示,模型A.1的结果显示,吉尔吉斯人和欧洲裔之间形成了鲜明的对比,后者更倾向于移民。将吉尔吉斯人按地区细分的模型B.1表明,欧洲裔和其他族裔与南部吉尔吉斯人的移民倾向也具有很大不同。除其他因素外,北部吉尔吉斯人也明显比南部吉尔吉斯人更愿意移民。因此,这些结果只部分支持假设3a(所有少数民族将比吉尔吉斯人更倾向于移民)和假设3b(欧洲裔将有更高的移民倾向)。最后,与假设3c关于未来观点的中介作用相矛盾,无论是族裔身份还是一般的经济乐观都不能调节族裔或地区的影响(模型A.2和B.2)。同样值得注意的是,这两个变量对迁移意图没有独立的影响。

五、结论与讨论

作者认为在标准化调查中准确测量和模拟态度和期望是一项巨大的挑战。第一,必须承认本文分析的有效性和可靠性是存在局限的,本研究测试结果所基于的访谈问题可能存在一定的族裔偏见。同样,也不能完全排除社会期望偏差。在族裔关系或者其前景等敏感问题上公开的负面评价可能会导致受访者遭受惩罚。少数族裔成员更有可能轻描淡写地表达他们的不满和悲观。第二,同样要承认的是本研究中使用的族裔群体分类没有考虑到族裔认同和表达的内在复杂性,以及经常跨越种族界限的多层次文化和区域。第三,族裔认同不是一个固定的属性,而是不断构建的。现有的数据能够捕捉到名义上的族裔内部的分裂,但无法衡量和充分解释其他多种跨领域的族裔密切关系或者族裔分裂。尽管有这些限制,上述基于高质量的全国代表性数据的分析依然对本文所要研究的问题产生了有益的见解。

考虑到独立后吉尔吉斯民族主义的兴起,少数族裔成员总体上对未来不那么乐观并不令人惊讶。值得注意的是,一些少数族裔与多数族裔之间的差异非常明显。鉴于乌兹别克人最近经历了大规模的族群冲突,作者预计这个群体在族裔观点上与吉尔吉斯人形成强烈的反差。事实上,乌兹别克人对社区族裔间关系的现状评价最差。然而,在对吉尔吉斯斯坦种族关系未来趋势的评估中,吉尔吉斯人和乌兹别克人在统计上是无法区分的。相比之下,欧洲族裔和其他人(即没有直接经受出于族群动机的群体暴力的人)对种族关系的未来远不如吉尔吉斯人乐观。作者将这种看似矛盾的模式解释为反映了与欧洲族裔和其他人相比,即使在最近的暴力冲突之后,乌兹别克人在吉尔吉斯斯坦族裔格局中更大的主观根植性。虽然这三个少数民族群体的成员对他们在吉尔吉斯斯坦的种族未来状况的看法远不如吉尔吉斯人乐观,但其他人对他们各自群体的前景表现出明显更强的悲观倾向。这一发现表明,人数较少的群体对集体脆弱性的认识有所提高。

以上分析还显示了主体族裔内部的地区差异。北部吉尔吉斯人比南部吉尔吉斯人持更积极的观点。显然,2010年发生在该国南部的族群冲突深刻地烙印在南部吉尔吉斯人心中,即使这些事件似乎没有影响他们对未来前景的预期。欧洲裔在吉尔吉斯斯坦人口中一直是最不乐观的。人们很容易将欧洲人的过度悲观视为受到了“俄罗斯病态”(Russian malaise)的影响,即某些文化根深蒂固的消极主义和对生活的不满。欧洲裔在宏观和中观层面对经济缺乏乐观,这一点相对于吉尔吉斯北部尤为明显。吉尔吉斯斯坦两个亚群体之间的比较也揭示了他们在宏观经济预期方面的显著差异:北方人对吉尔吉斯斯坦经济发展更为乐观可能反映了北方经济相对更强劲,以及调查时对该国政治领导层可能更加“照顾”北方的看法。

值得注意的是,在评估家庭的经济前景时,同属于吉尔吉斯人的南北两个亚群体都与欧洲裔有很大不同。在移民意图的分析中,欧洲裔也是最倾向于离开这个国家的群体。欧洲人更大的出境机会进一步强化了俄罗斯是“历史祖国”的灯塔形象这一叙事及其移民后果——由于俄罗斯移民政策有利于“同胞回归”,以及他们与俄罗斯族在民族、种族和语言上亲缘关系,他们有能力移民并定居在俄罗斯。相比之下,对于乌兹别克人来说,邻国乌兹别克斯坦并不具有这种民族心里层面的象征性。乌兹别克斯坦在经济上是一个吸引力小得多的移民目的地。尽管北部的吉尔吉斯人比南部的其他民族对吉尔吉斯斯坦的经济前景更加乐观,但他们却更愿意离开吉尔吉斯斯坦。国际移民的相关文献表明,随着输出国的经济发展,移民可能会增加。因此,吉尔吉斯北部更高的移民倾向完全符合他们对待经济的乐观态度。

总的来说,与南部的其他族裔相比,北部的吉尔吉斯人在历史上接触过更多的俄罗斯语言和文化,因此与俄罗斯的象征性联系更强。与俄罗斯的这种真实或想象的联系也可能促进和鼓励移民。事实上,现有统计数据确实表明,来自该国北部城市和农村地区的国际移民水平较高。南部的吉尔吉斯人和他们的乌兹别克邻居,尽管他们的共存不稳定,但两者似乎更植根于他们当前的环境,因此不太可能考虑移民国外的可能性。移民的意图在这里被评估为归属的标志,而不是实际移民流动的预测。在吉尔吉斯人中,即使在国家意识形态和政策努力建设统一的民族认同的环境中,多数族裔也从来不是铁板一块。虽然作者的发现不能直接投射到其他国家,但这些发现有助于理解在剧烈的社会变革背景下族裔归属和排斥的普遍机制和影响。

编译者简介

邓仕琴,中共党员,兰州大学政治与国际关系学院2020级研究生。本科就读于西华师范大学政治学与行政学专业,担任过班级班长、学习委员,学院助理班主任、校学生会办公室主任、校青马班班长、校友总会助理中心编辑部部长、三下乡暑期社会实践队长、政治与行政学院党支部组织委员等,本科期间获得特等奖学金六次、国家奖学金一次,先后获得校三好学生标兵、校级优秀学生干部、优秀毕业生、四川省最美女大学生等荣誉称号。研究生期间获一次一等奖学金,兰州大学萃英杯二等奖,并担任校研会学术部副部长。

校对者简介

尉锦菠,兰州大学政治与国际关系学院2020级硕士研究生。本科就读于吉林大学行政学院国际政治系,曾获得吉林大学三等学业奖学金两次,兰州大学一等学业奖学金一次。2018年曾参加由吉林大学主办的首届全国本科生“北辰”政治学与公共管理论坛。2020年获得兰州大学第十三届学术年会暨政治与国际关系学院第三届学术年会征文大赛二等奖。2021年获得第二届“萃英杯”欧亚研究研究生论坛二等奖。

有恒·欧亚学术编译团队

为了解学术前沿,开阔学术视野,兰州大学中亚研究所、兰州大学政治与国际关系学院以研究生“笃研”读书会为依托,组建“有恒·欧亚学术编译团队”。团队主要负责编译俄罗斯、中亚、南亚和高加索等国别与区域研究相关的外文文献,包括学术期刊论文、书评、地区热点及重大事件的相关时评等。自组建以来,编译团队已推出100多期编译作品。现有编译人员30余名,主体为兰州大学政治与国际关系学院、兰州大学马克思主义学院研究生。

“有恒·欧亚学术编译”实行组稿与自由投稿相结合的方式。欢迎校内外对欧亚问题感兴趣的本科生、研究生和青年学者投稿,投稿邮箱:zhaolx2019@lzu.edu.cn。编译作品将在兰州大学中亚研究所、兰州大学政治与国际关系学院网站、微信公众平台同步刊出,一经采用并发布,即奉上微薄稿酬,以致谢意。敬请各位同仁关注、批评与指正。

本文由兰州大学中亚研究所、兰州大学政治与国际关系学院组织编译。所编译文章仅供专业学习之用,相关观点不代表发布平台,请注意甄别。本期编译得到北京海纳丝路信息科技研究院的赞助,谨致谢忱。

编译:邓仕琴

校对:尉锦菠

审校:陈亚州